RI検査のご紹介

RI検査とは

RI(アールアイ)検査とはラジオアイソトープ(Radio Isotope)検査の頭文字をとった略称で核医学検査とも呼ばれることもあります。ラジオアイソトープは放射線を放出する特殊な元素のことで放射性同位元素と言います。この放射性同位元素を用いた「放射性医薬品」は特定の組織や臓器と反応し選択的に集まる性質があります。RI検査は検査の目的に応じた放射性医薬品を注射して、放出される微量な放射線を専用の装置で検出することで組織や臓器の機能や代謝を画像化・数値化することができます。

被ばく線量について

放射性医薬品による被ばくは1回のRI検査でおよそ0.2~8mSvの被ばく線量になります。放射性医薬品を注射することで被ばく線量を心配されている方もいらっしゃいますが、健康に影響を及ぼすほどの量ではありません。被ばく線量を心配するよりも検査をし、医師による適切な診断を受けた方がはるかに有益です。

※私たちは日常生活を送る上で自然界から年間2.4mSvの放射線量を浴びています。

放射性医薬品について

RI検査で投与する放射性医薬品はごくまれに副作用を起こすことがありますが、その頻度は10万人当たり約2件と非常に少ないです。

また体内の放射線は時間とともに少なくなり、主に尿と一緒に排出されてなくなります。

放射性医薬品は放射線を出す能力(放射能)がだんだん減っていく性質があります。放射能が半分になるまでの時間を「半減期」といい、この時間は放射性医薬品の種類によって決まっています。

放射性医薬品(99mTc)が600MBqの放射能があったとすると6時間後には半分の300MBqの放射能になります。1日経つと約30MBqとなり放射能も1/20に弱まります。

注意事項

当センターでは主に脳血流シンチグラフィ、ドパミントランスポーターシンチグラフィ、心筋交感神経機能シンチグラフィの検査をおこなっています。検査ごとに検査方法が異なります。

詳細はこちらをクリックしてください。「RI検査を受けるにあたっての注意事項 」

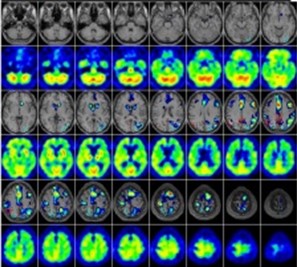

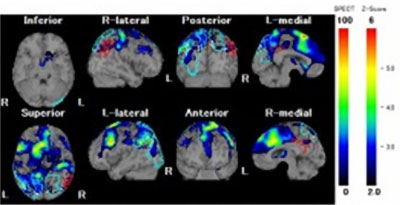

RI検査の画像

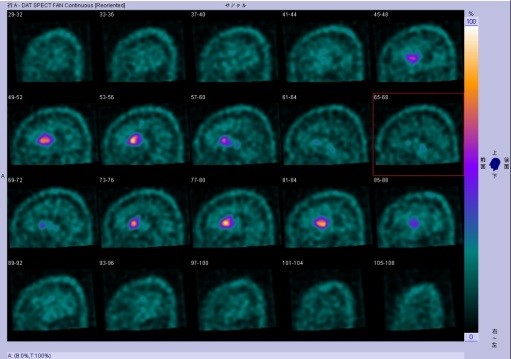

脳血流シンチグラフィ

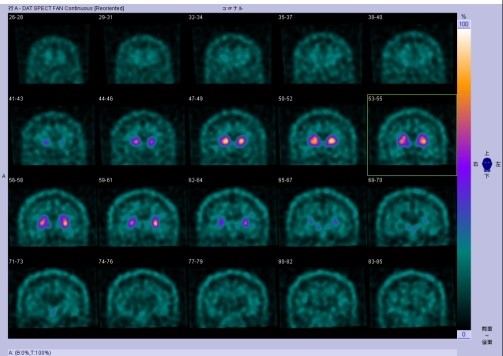

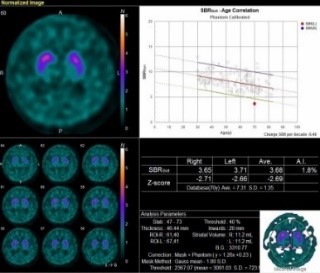

ドパミントランスポーターシンチグラフィ

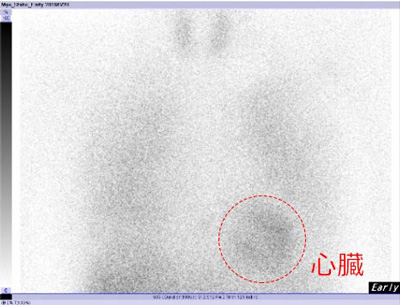

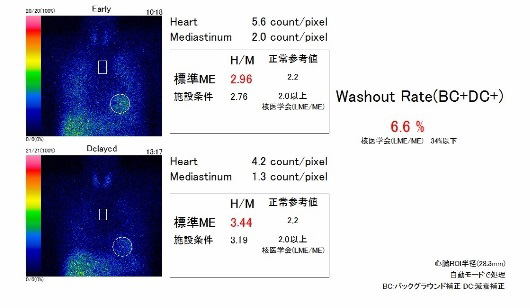

心筋交感神経機能シンチグラフィ

この検査は循環器領域と神経科領域の2つに分けられます。循環器領域では心不全における重症度および予後評価や治療効果判定に用いられています。神経科領域ではパーキンソン病、レビー小体型認知症の診断に用いられています。当院では主に神経科領域の診断のため検査を行っています。